- ホーム

- ブログ

ブログ

腰痛になってしまう前にこんなセルフケアを!

2019/06/01

デスクワークの方の場合は、立って腰を反らすように!

立ち仕事の方の場合は、座って腰を伸ばすように!

反動を使ってからだを左右にひねる

座ってストレッチをする場合

立ってストレッチをする場合

1.脚を腰幅に開き、右足を半歩前に出します。上半身は胸を張って、背中が丸まらないようにしましょう。

2.胸は張ったまま、左膝が少し曲がるくらいまでお尻を後ろに引いていきます。右の股関節を中心に体幹と右足で「く」の字になるように曲げて下さい。

3.両手を太ももの中央部に置き、太ももの後ろが伸びていることを感じればOKです。太ももの後ろがきつくて背中が丸まってしまう場合は、少しからだを起こしてください。

日常生活の姿勢を気をつけるだけでも腰痛予防になるので、実践してみてはいかがでしょうか?

必見!腰痛からあなたのからだを守る方法

2019/05/01

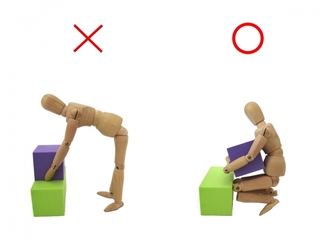

物を持ち上げる際は膝を曲げてからだを物に近づけてから!

方向転換は腰をねじらず、からだごと向きを変えるように!

高い所や低い所での不自然な姿勢に注意!

急な動きは避ける!

あっ!腰をやってしまった!どうすれば良い?腰痛の対処方法

2019/04/01

骨盤を矯正するとどんな効果があるの?

2019/03/01

骨盤の歪みは骨盤周囲の神経、血管やリンパを圧迫してしまい循環を滞らせたり、しびれ症状を出したりしてしまいます。

例えば、おなか周りを手で触ったときに、冷えている感じがするのは血流がスムースに循環していない状態(冷え症)になっています。

特に女性は、骨盤内に収まっている子宮や卵巣といった婦人科系にまともに影響を受けてしまうので、生理痛、不妊、便秘、むくみ、腰痛となって出てきます。

このような不調は、矯正することで骨盤周辺の神経、血管やリンパの圧迫がなくなるので、しびれ症状の消失、ホルモンバランスが整う、血流改善といった効果が得られます。

また、骨盤周囲の筋肉も整うので姿勢改善、腰痛のほかにも尿漏れの症状も改善されます。

からだの血流が良くなって冷えが改善され、ホルモンバランスも整うと、からだが本来持っている自然治癒力を引き出すことにつがります。

骨盤を矯正するとこんな効果が!!

・痩身効果

姿勢改善と関連しますが、姿勢の改善は新陳代謝も改善されるため、脂肪燃焼効果が上がり、全身はもちろんのこと部分痩せ

もできます。

また、無駄のない動きも出来るようになるのでパフォーマンスのアップにもつながります。

・美容効果

血流が改善されるため、便秘の改善やお肌の調子が改善されます。

骨盤のゆがみは、こんなことが原因!

2019/02/01

今月は腰痛やからだの不調の原因になる骨盤が、なぜゆがんでしまうのかについて書いていきますね。

骨盤と骨格、骨盤と臓器のバランスが崩れると全身の不調につながっていきます。

両手両腕や上半身、両足にかかる負担が大きすぎると骨盤にゆがみが生じる場合。

骨盤にかかる負担が大きすぎることで腰、背骨、肩や首、股・膝・足関節、すべての骨格にゆがみを伝えて痛みやしびれなど、からだの不調を起こす場合があります。

また、出産経験のある女性は、出産の際に骨盤が広がることもゆがみの原因になります。

いくつか具体的にあげると、

長時間同じ姿勢が続くと。。。

長時間の立ち仕事や座り仕事で同じ姿勢が続いていると、腰の筋肉が緊張し続けて血液の流れが悪くなってしまいます。

また、腰に負担がかかり続けることは腰に疲労をためることになり、腰痛を引き起こす原因になってしまいます。

ヒールの高い靴を履く機会が多い女性はなおさら気をつけないと。。。

姿勢が悪いと。。。

いつも同じ足の組み方をしていたり、かばんを持つ手や肩にかけたりするのがいつも同じ側だったりしていませんか?

背骨はからだにかかる重力を均等に分散させるために緩やかなカーブを描いています。

猫背や反り腰などの悪い姿勢を放っておくと重力による影響を強く受けてしまい、腰の筋肉は緊張し続けて腰痛が起こりやすくなってしまいます。

寝具が合っていないと。。。

就寝時の姿勢も寝返りをうつといつも同じほうが下になる、うつぶせで寝るのが楽、変な姿勢で寝るくせがある。

このような方は寝具が合っていないこともあります。

柔らかすぎる、かたすぎる布団やマットレスを使っていると腰に大きな負担がかかり、休んでいるにも関わらず筋肉は緊張し続けているため、疲労が回復するどころかさらに腰痛を引き起こしてしまいます。

また、枕が高すぎたり低すぎてからだに合わない場合も腰痛の原因になってしまいます。

運動不足だと。。。

運動不足でいるのも、腰の筋力が少しずつ低下し、腰椎に負担をかけることになってしまいます。

また、肥満にもつながるため、腰への負担はさらに大きくなって腰痛になりやすくなってしまいます。

加齢には逆らえないけど。。。

加齢も腰痛の原因になります。

年齢を重ねるごとに活動量も減ってしまうので筋肉量は少しずつ減少していき、腰にかかる負担は少しずつ増えてゆがみのもとに。。。

でも、あきらめないでください!筋肉は年齢を重ねても軽い負荷量で筋力はつきます。

筋力がつくということは筋肉量の減少を抑えることができます。

無理のない範囲で運動をすれば予防は可能です!

この日常の何気ないくせやあらゆる動作の積み重ねなどがゆがみの原因とわかったところで、

骨盤のゆがみには3つのタイプがあるので紹介しておきますね。

仙骨が反ってしまい骨盤全体が前傾してしまうタイプ

お尻が突き出た状態「出っ尻」や「反り腰」、下腹部がポッコリ出ている。さらに放っておくと猫背になってしまいます。

骨盤が左右に開いて四角く変形しているタイプ

筋力低下がおもな原因ですが、お尻の形が四角くなる、O脚になりやすいです。

骨盤が前後・上下にゆがんでねじれるタイプ

お尻の筋肉がゆるんで垂れる、お尻の肉が流れて太ももが太くなってしまう、腰のくびれの位置が左右で高さの違いがでてきます。

日常の自分の姿勢やくせ、動作を一度振り返ってみて、からだをチェックしてみてはいかがでしょうか?

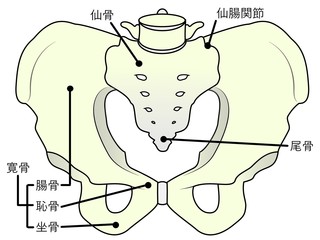

骨盤ってどんなつくりになっているの?どんな役割してるの?

2019/01/01

骨盤ってどんなつくりになっているの?

骨盤ってどんな役割があるの?

介護に関する相談もしていますよ!

2018/12/01

介護をする人の負担というのは本当に計り知れないものですし、多種多様の問題があります。

介護放棄にならないように、制度を最大限に利用して様々な介護負担が軽減できるようになれば良いのですが。。。

介護保険制度も使いやすいようで、じつは利用者様や家族の心情、金銭的問題などの影響もあって使いにくい現状も隠れています。

じつは、私も父親の事を少し介護していますが、たしかに大変です。

優しく見守れるまちがいは良いのですが、そうでない場合は私も感情を持った人間ですから、親子ゆえに少々語気が強くなってしまいキツく注意してしまうこともあります。

あとで言い過ぎたかなぁ?と思い返すこともあります。

病院で15年間、介護保険の訪問リハビリ業務にたずさわってきた私の経験談としては、身体障害者の申請をしたいけども通らないのではないか?と悩んでおられた家族様のパターンとケアマネさんのパターンがありました。ダメもとで申請を出すように家族様を促したパターンと、ケアマネさんに手続きを促したパターン、結果は両方とも申請が通り経済的負担を減らすことができた事例があります。

他にも、右足が不自由で車の運転がしにくいという相談に対して、左足でアクセルが踏めるように、ハンドルを回しやすいように車の改造ができることを提案し、その後、車を改造して運転がしやすくなったという事例もあります。

先日も、父の施術を受けに来られたお客様が介護の事で悩んでおられ、父が私に介護の相談を聞いてあげてほしいと言ってきたので、対応させていただきました。

介護のことはケアマネに相談するのも良いですが、経験値とどれだけ情報を持っているか、ケアマネの質によっても変わってきます。

小さい子どもから高齢者まで必要な栄養素 カルシウム!

2018/11/01

カルシウムのとり方が少なくても、血液中のカルシウムは必ず一定に保つ必要があります。

なぜかというと、血液中のカルシウムが低下すると心臓の動きが悪くなり、脳の働きにも支障がでて、生命の危険が生じるからです。

このため、血液中のカルシウムが少しでも低下すると副甲状腺ホルモンの分泌が増え、骨からカルシウムを取り出して血液中のカルシウムを一定に保とうとするので、骨に蓄えられていたカルシウムはだんだん減少し骨粗鬆症になってしまいます。

なんか疲れやすくて、やる気、集中力がいまひとつ…。それは、ホルモンバランスが乱れてますよ!

2018/10/01

運動会シーズン到来!運動会前の準備と後の筋肉痛予防はどうすれば良い?

2018/09/01

-

ストレスだけじゃない

昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭

ストレスだけじゃない

昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭

-

股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?

座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい

股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?

座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい

-

膝が痛い!原因と対策方法

健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり

膝が痛い!原因と対策方法

健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり

-

アイススラリーって知ってますか?

毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ

アイススラリーって知ってますか?

毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ

-

インナーマッスルが重要な理由

9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について

インナーマッスルが重要な理由

9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について

糸井中国整体術

当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。

| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |

|---|---|

| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |

| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |

| 定休日 | 不定休 |

| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |